点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

第十五届全国运动会(以下简称“十五运会”)是首次由粤港澳三地联合举办的全国性大型综合赛事,也是历史上规模最大、赛期最长、承办城市最多的一届全运会。十五运会突破地域与模式的界限,在场馆建设、赛事组织、科技创新、运行保障、可持续发展、遗产利用等方面亮点纷呈,既兑现了“简约、安全、精彩”的办赛承诺,更将盛会价值深度融入城市发展脉络,为区域协同与体育事业高质量发展留下了宝贵财富。

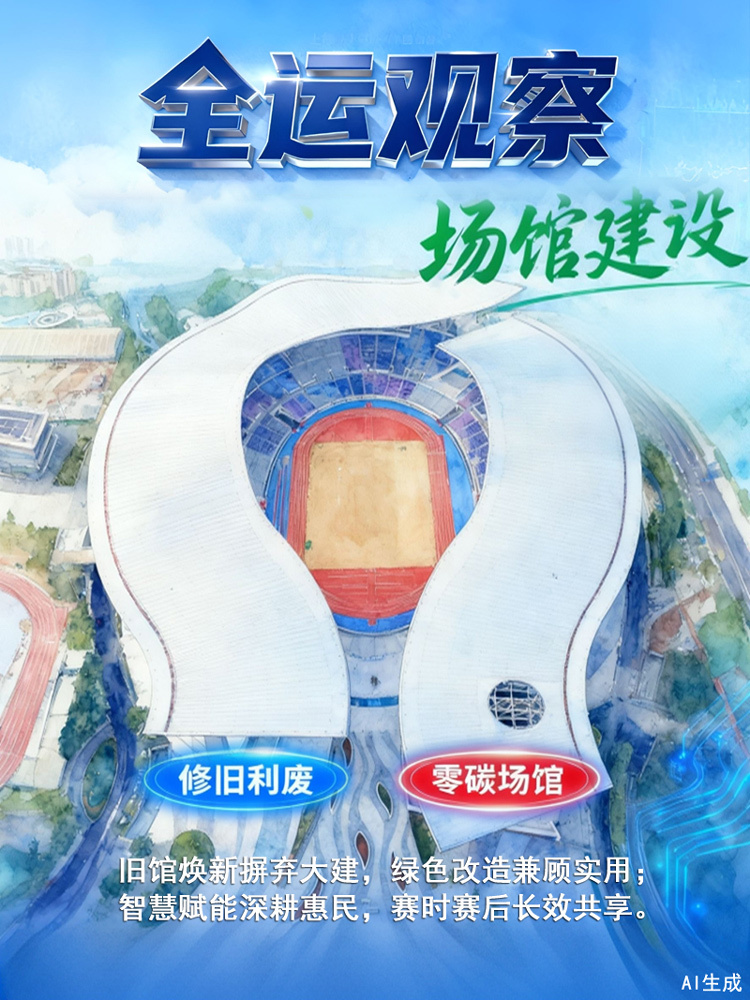

场馆建设:旧馆焕新摒弃大建,绿色改造兼顾实用

十五运会以“修旧利废”的革新思路,打破了全球近40年来大型赛事“大拆大建”的刻板印象,创下全运会史上首次不新建大型场馆的纪录。广东赛区90%以上竞赛场馆均通过现有场馆改造升级而来,澳门、香港赛区也全部依托既有场馆办赛,在节约成本的同时实现了场馆功能的质的飞跃。

广东奥林匹克运动中心作为本次开幕式场地,历经24年后再度登上全运舞台。施工团队运用新技术新材料重铺9万平方米金属屋面,并新建现代化赛事运行指挥中心,34.6万平方米的改造工程让这座8万座体育场完全满足赛事要求,效率远超新建场馆。38岁的天河体育中心体育场则通过光伏发电、智慧能源管理等技术,成为全国首个近零碳大型体育场改造场馆;大学城体育中心攀岩场以零碳建筑标准重塑,降碳率达到100%。这些改造并非单纯的修缮,而是功能的前瞻性升级:广东奥体中心拆除封闭的玻璃幕墙,打造出800米环形跑道的开放式空间,赛时用于观众疏散,赛后成为全民健身场地;顺德德胜体育中心引入NBA同款大型吊斗屏,使其赛后可承接演唱会、电竞比赛等多元活动,填补了当地新城大型文体设施的空白。同时,所有场馆均同步推进无障碍改造,以细节设计传递赛事的人文温度。

赛事组织:跨境联动创新模式,层级协同保障顺畅

本届全运会由粤港澳18个城市联合承办,这种分散式办赛模式对组织协调能力提出了极高要求。组委会创新性构建“联络会议-首席联络官-联络员-联合工作组”四级联络平台,在“一国两制”框架下探索“一事三地、一策三地、一规三地”的办赛举措,让跨地域协作高效运转。针对跨境赛事的特殊性,组委会专门制定人员、物资通关政策及指引,提供定制化通关礼遇,为赛事顺利推进扫清障碍。

竞赛设计上,多项赛事成为串联粤港澳三地的纽带。男子公路自行车个人赛以港珠澳大桥为纽带,串联珠海、澳门、香港三地;田径马拉松项目则规划深港联动路线,230公里的跨境自行车测试赛已成功检验了筹备成效。在项目设置上,本届全运会新增“三大球”青少年组小项,从体教融合和奥运备战的战略高度夯实后备人才基础。群众赛事同样亮点突出,共设23个大项166个小项,决赛时间多安排在周末和黄金时段,并结合地方传统文化举办,让体育赛事真正走进群众生活。此外,港澳赛区筹备稳步推进,香港承办8个竞赛项目及1个群众赛事,澳门承办4个竞赛项目及1个群众项目,两地通过多场测试赛不断优化流程,确保赛事质量。

科技创新:前沿技术深度融入,全链赋能赛事体验

十五运会将科技渗透到赛事运行的每个环节,遴选130多款高科技产品,实现了运营智能化、训练科学化、观赛沉浸化的办赛目标。场馆管理方面,智慧运营管理云平台借助数字孪生技术完成场馆仿真管理,能实时精准监测人员流动、通信设备等状况,配合“北斗+5G通感融合高精度定位”技术,为场馆高并发流量提供可靠的通信保障。

赛事呈现上,科技赋能创造多个首次。圣火采集环节,依托“海洋地质二号”科考船和“海马”号深海遥控潜水器,在1522米深海采集可燃冰作为源火,创下全球体育史上深海采火的纪录。火炬传递过程中,人形机器人接力、无人驾驶转场、低空飞行器运载等科技形式,让穗深港澳四城的火炬传递充满未来感。针对观众体验,赛事搭建自由视角系统,通过多角度视频采集实现沉浸式观赛;全国首创的“文化AR数字钱包”,既可供观众体验岭南文化AR之旅,又能实现粤港澳跨境支付一键完成。多条赛事专线的无人驾驶汽车,更让观众享受到全场景的智驾服务,科技感贯穿观赛全程。

运行保障:多维联动织密网络,精细服务彰显温度

围绕赛事顺畅运行,粤港澳三地构建起涵盖交通、能源、志愿等领域的立体化保障体系。交通方面,广州白云机场T3航站楼在赛事前夕启用,使其成为国内首个拥有五条商用跑道的机场,为赛事人员往来提供高效航空保障。地面交通上,广澳高速黄阁互通立交等重点工程完成改造,623条涉赛道路堵点被疏通,广州东环城际等铁路线路开通运营,让大湾区城际铁路实现从“线型布局”到“网络运营”的跨越。同时,广东赛区投入超800台纯电动车辆,核心保障车队实现100%新能源化,中心城区绿色出行比例超77%,以低碳交通守护赛事生态。

能源保障领域首创“市电与储能主供、柴发备供”的开幕式保电模式,预计可减少约96吨二氧化碳排放;超9300平方米分布式光伏覆盖五大场馆,实现竞赛场馆100%绿电供应。志愿服务方面,广东赛区组建赛会和城市两支志愿者队伍,赛会志愿者需完成18门线上线下课程学习,经过通用、专业、场馆、岗位实践四个阶段培训后方可上岗;城市志愿者则从各行业热心群体中招募,形成全方位的服务网络。这些保障措施相互衔接,既保障了赛事高效运转,更让参与者感受到细致入微的服务温度。

可持续发展:低碳理念贯穿全程,全民参与共筑绿色

秉持“绿水青山就是金山银山”的理念,十五运会将绿色低碳融入赛事全生命周期,打造出可复制的大型赛事可持续发展样本。除了绿色场馆和交通,赛事运营中还采取多项举措践行低碳理念:广东赛区未新建运动员村,而是利用现有酒店资源打造“小运动员村”;赛事推行无纸化办公,餐饮环节倡导“光盘行动”,厨余垃圾转化为有机肥料,临时设施赛后实现100%回收。

为实现全过程碳中和,组委会构建了“测算-减排-抵消-认证”的全链条碳管理体系。一方面通过技术手段从源头降碳,另一方面创新对接林业碳捐赠产品,已接收31家企业合计约38万吨碳产品捐赠,超额覆盖预计碳排放总量。全民参与更让绿色理念深入人心,碳普惠平台凝聚47万市民的低碳行为,“我为全运种棵树”活动累计植树超26万株,9000余场绿色志愿活动吸引广泛参与。赛事期间,观众散场后自觉带走垃圾,让赛场始终保持整洁,绿色观赛成为城市新风尚,使低碳理念从赛事延伸到市民生活。

遗产利用:赛事红利持续释放,文体融合赋能长远

十五运会从筹备之初就注重赛事遗产的长效转化,让盛会价值在赛后持续滋养城市发展。场馆方面,所有改造场馆赛后均全面向公众开放,天河体育中心的阳光跑道、广东奥体中心的环形跑道等设施,将成为市民常态化的健身空间。顺德德胜体育中心等场馆则凭借升级后的硬件条件,成为区域文体活动核心载体,带动当地文体产业发展。

文化与体育的融合更让遗产价值不断延伸。广东省人民体育场内新建的广东体育博物馆,成为收藏粤港澳体育文史资料的重要载体,为大湾区体育文化交流搭建平台。跨境赛事路线更成为流动的文化纽带,港珠澳大桥自行车赛道、深港马拉松路线等,既展现了大湾区的城市风貌,更增进了三地民众的情感联结。此外,赛事推动的1160个城市品质提升项目,从老旧小区改造到无障碍设施完善,从美丽河湖建设到夜景灯光升级,都已转化为市民可感知的生活品质提升,真正实现了“办好一个会,提升一座城”的办赛目标。

从深海采火的科技突破到旧馆焕新的绿色实践,从跨境联动的组织创新到全民共享的遗产转化,十五运会不仅是一场体育竞技的盛会,更是粤港澳大湾区综合实力的集中展示。这些闪耀的成效亮点,既为大型赛事办赛提供了创新范式,更将以持久的力量,推动体育事业、城市发展与民生福祉实现协同跃升。(张晓荣)

光明网微光工作室